ようこそ!Nurse Magazineへ。

こんにちは、ナスマガのYUKIです。

今日は上京して初めて知ったImpella(インペラ)について勉強していきます。

これを見に来てくれてる方にもインペラについて知らない人も多くないですか?まず、第一に関連書籍が少なすぎる!まだまだ知名度が低いけど、僕の働いている病院では頻繁に稼働しています。その知識を公開していきます。

このポケットブックには少しですがIMPELLAについて記載されています↓

こちらは補助循環の基礎を学べるとおもいます↓

IMPELLA(インペラ)について

IMPELLA(インペラ)とは?

さて、インペラとは何でしょうか?

IMPELLAは(インペラ:補助循環用ポンプカテーテル) なります。

IMPELLA(インペラ)は、2016年の9月に日本で認可を得て、翌年の2017年から実装された、補助循環の機械になります。

PCPSのように循環を補助しますが、どのように違うのかは追々説明していきます。

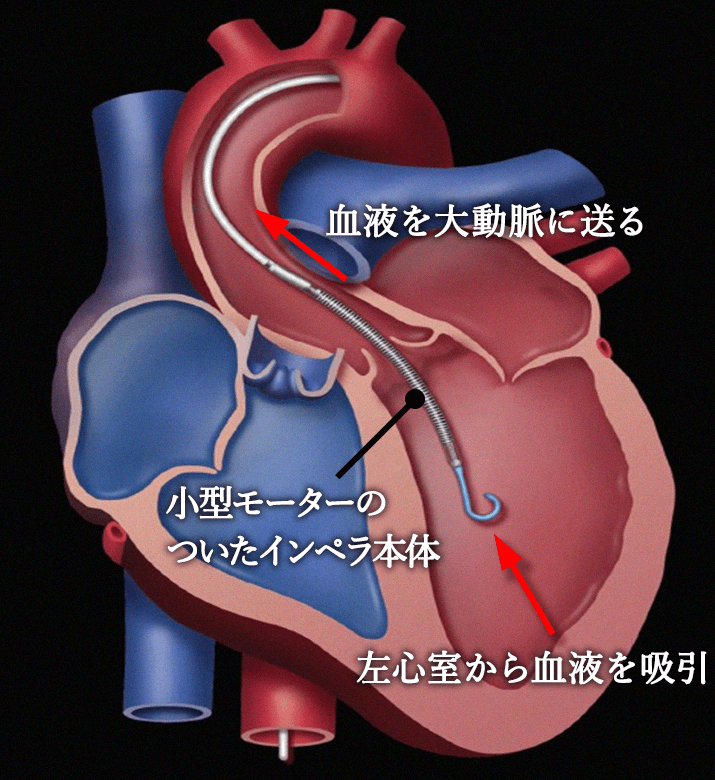

IMPELLA(インペラ)は大腿動脈や鎖骨下動脈から左心室にカテーテルを挿入し留置することで、左心室から脱血して上行大動脈に送血することで、順行性に循環を補助します。

左室の容量負荷を軽減させ、心筋の灌流量を改善させます。

一番のポイントは順行性であることから、PCPSの逆行性と異なり、心臓に対して後負荷にならないところです。

そうした、効果で結果どのようなメリットが患者さんに発揮されるかというと…

- 迅速で低侵襲(鼠径部から経皮的にアクセス可能)

- 左室補助(左室アンローディングと心筋灌流の改善)

- 循環補助(抹消臓器灌流の改善)

このような特徴があり、左室不全の患者に対して早急に対応することによって、緊急的にECMOを挿入しなければ行けない事態を回避します。

注意として、ImpellaはECMOとは異なり、人工肺の機能はないので呼吸不全を合併している患者さんは適用が困難です。

ということは…

左心不全症状が現れたら、右心不全も合併する前に早急な医師のアセスメントが必要になると言うわけです。これって本当に難しいと思います。確かに強心薬や利尿薬などの薬物治療のみで改善すれば、患者さんも侵襲的な治療を受けなくて済むし…。ですので、医師一人でなく挿入の可否に関しては多職種で協議し慎重にアセスメントするチーム力が求められると思います。

効果のエビデンス

少し、エビデンスの話に関して書いていきます。

看護師の大好き?な根拠の部分です。ここを抑えておくとImpella(インペラ)の理解が進むと思います。

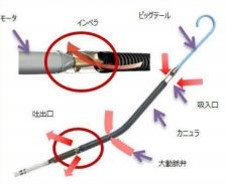

Impellaは鼠径部からカテーテルを挿入し、左心室内まで挿入します。心室内に位置したカテーテルの吸入部から血液を引き込み、大動脈へ直接血液を送り出します。これは従来の補助循環装置とは異なり、順行性の流れ(患者自身の心臓からの拍出に逆らわない=後負荷とならない)となります。

<噴出部による効果>

心室より吸入した血液を噴出することで、Flowの増加・MAP(平均血圧)を呈します。これらが増加することにより、各臓器への灌流の指標は平均血圧であるとされているので、抹消臓器灌流(循環補助)の改善に繋がります。

<吸入部による効果>

心室より直接血液を吸入することで、心不全の状態では拍出することができなかった心室内の血液を効率よく拍出することに繋がります。Impellaによって直接血液を吸入することによって、LVEDP(左室拡張末期圧)とLVEDV(左室拡張末期容積)を減少させることができます。

まずは、LVEDP(左室拡張末期圧)について考えていきます。LVEDPが低下することにより、圧が下がり壁張力を低下させることができ、微小血管の抵抗を低下させることができます。その結果、<噴出部による効果>で示したMAP(平均血圧)の増加と相まって、冠血流の増加を期待でき、冠動脈の酸素供給を増加することができます。

続いて、LVEDV(左室拡大末期容積)に関してです。こちらはImpellaが直接心室内を吸入することにより、患者本人が拍出する容量を減少させることができ、心臓の仕事量を低下、結果として酸素需要を低下させることが期待できます。

これら2つの効果をあわせて心筋回復のための左室アンローディングと言います。

IMPELLA(インペラ)の適応

インペラは心原性ショックなどの薬物治療抵抗性の急性心不全の患者で、IABPやPCPSでは循環不全が遷延してしまう症例に対して使用します。

IMPELLA(インペラ)の注意と禁忌

インペラを使用する上で、注意しなければいけない禁忌が存在します。

<注意>

- 大動脈弁狭窄(AS):大動脈弁を通過できない場合があり、損傷のリスクがある。

- 抹消動脈疾患:カテーテルの挿入や留置のできない可能性がある。

<禁忌>

- 左室内血栓:血栓を吸い込みモーターが停止する可能性、または抹消血管閉塞の可能性があ る。

- 機械弁:大動脈弁逆流や機械弁損傷の可能性がある。

- 重症大動脈弁閉鎖不全症(シビアAR):大動脈弁とカニューラの密閉性が得られず、正常に作動しなくなる。

- 心室中隔欠損:カニューラの留置困難、吸入口閉塞に伴う陰圧発生や吐出量低下が懸念される。

- 閉塞性肥大型心筋症:留置困難、吐出口閉塞による吐出不良が懸念される。

IMPELLA(インペラ)の構造

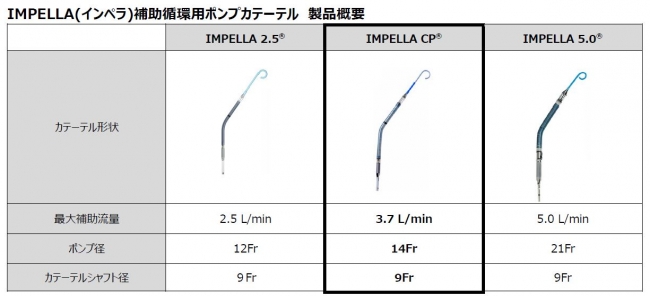

IMPELLA(インペラ)には最大補助流量が異なる3種類のカテーテルが存在します。

下の図に示すように、

- IMPELLA2.5(耐用期間:5日)

- IMPELLA CP(耐用期間:8日)

- IMPELLA5.0(耐用期間:10日)

になります。

カテーテルの構造と心臓での位置

基本構造

吐出部の仕組み

インペラが回転することでカニューラを通して、吸入部から血液を吸引し、IMPELLA制御装置でインペラの回転速に比例して、より早く回転すれば、より多くの流量が得られます。

これは、PCPSの回転数とフローの関係に似てますね。

補助と回転数・流量の関係

インペラはその補助レベルによって、P0〜P9まで設定することができます。

補助レベルを上げるほど、流量が増える仕組みになっています。

P0にする大動脈から心室内に血液が逆流する恐れがあるため、稼働中に設定することはありません。

P9は留置後に位置確認を安定的にする時に使用し、設定後5分経過すると、自動的にP8へ設定されます。

連続で使用できる、最高補助レベルはP8になります。

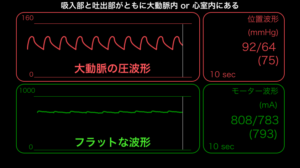

正常は位置波形・モーター波形

- IMPELLA2.5では位置波形は大動脈波形、モーター波形はパルス状の波形

- IMPELLA CPでは位置波形はIMPELLA2.5と同様

- IMPELLA5.0では位置波形・モーター波形共にパルス状の波形

パージシステム

パージシステムとは、IMPELLA5.0内のモーターへ血液の侵入を防ぐ仕組みになります。

パージ液をモーターへ収縮期圧以上の圧で投与することで、圧バリアを形成することにより侵入を防ぎます。

基本組成はブドウ糖500ml+ヘパリン12000単位です。

合併症と観察項目

出血・血管損傷

原因:挿入時の手技、抗凝固薬投与

観察ポイント:刺入部の出血、ACT

IMPELLA挿入中の患者はACT160〜200秒でコントロールし、安定後は4時間毎に測定する。

血栓塞栓症

原因:カテーテルによる血流障害、血栓による閉塞

観察ポイント:抹消冷感、足背動脈触知

感染

原因:挿入部からの感染リスク

観察ポイント:挿入部の観察、清潔

カテーテルの屈曲、閉塞

原因:外的な要因(ヘッドアップ、体位変換)

観察ポイント:カテーテルの固定、ヘッドアップ制限(30度まで)

カテーテルの位置異常

原因:外的な要因(ヘッドアップ、体位変換)

観察ポイント:ポンプ位置波形

パージシステム異常

原因:外的な要因、パージ用セットの不具合

観察ポイント:パージ流量、パージカセットの液漏れ

看護

ICU入室中のImpella挿入患者の観察項目は以下のようになります。

血行動態

- 血行動態、臓器灌流指標(HR、MAP、CVP、PCWP、CO、CI、SvO2、CPO、PA、RA、乳酸)

- 強心薬や昇圧剤の有無 (投与流量、増減)

- 尿量、尿色(安定して尿量が確保されているか目標ml/kg/h、減少していないか、性状や色に変化がないか)

Impellaの位置

- 心エコーにて適切な位置にあることを確認(医師へ依頼)

- 固定リングが確実に締まっているかの確認

- 深度マーカの数値の記録

心エコーにて適正な位置にポンプがあるか確認しますが、心エコーにて吸入部は大動脈から約3.5cm下に位置するようにします。また、僧帽弁尖や腱索、乳頭筋に接していないことも重要です。

パージシステム

- パージシステムは標準設定へ移行し、生食は300〜350mmHgへ加圧されているか

- パージ液がブドウ糖液でヘパリン添加されているかを確認

- パージシステムに緩みや折れ曲がりがないかを確認

ブドウ糖液1mlあたりヘパリン50単位で調整(患者の状態によってヘパリン濃度は調整)

制御蔵置

- ポンプの位置画面の波形が適切である

- アラームが表示されていない(制御装置にアラームが表示されたら必ず対応すること)

- 現在の補助レベル、補助流量、パージ流量(最大・最小・平均)・圧、パージ液履歴などの記録

- AC電源で電源供給されているか(バッテリーがフル充電されている場合、バッテリー駆動は最低1時間の作動が可能)

- パージ液履歴場面でパージ液の投与量を確認する(パージ液・ブドウ糖・ヘパリン投与量を確認する。院内ルールに従い水分出納バランスに反映させる)

※制御装置で過去8時間まで確認可能

穿刺部・そのほかのカテーテル管理

- 穿刺部からの出血・血餅がない

- 留置用シースの固定・フィルムドレッシングの保護が適切である

- 院内手順に従い清潔操作により包交交換する

- 足背・後脛骨動脈の触知を確認する(下肢虚血発現の疑いがある場合は本品の使用を中止し、大腿部からの挿入を伴わない補助循環デバイスの使用に移行すること)

- ベッドアップは30度までとし、下肢の伸展を保持する(カテーテル穿刺部をまっすぐ維持できない場合は、抑制帯を使用)

- ACTを160〜180秒へ管理する

Impellaウィニングと抜去

- 血行動態を観察しながら、補助レベルをゆっくりとP-2レベル毎下げる(左心室から抜去する直前までP-2に維持すること)

- P-2で血行動態が安定するまで維持する

- 血行動態の安定が確認できたら、適切な補助レベルに設定し、Impellaを大動脈内まで抜きます。(Impella2.5:P-2 ImpellaCP/5.0:P-1)

- ACTが150秒以下になったらP-0にしてImpellaを抜去する

- 抜去後は、約40分間の用手的圧迫止血を行い、止血を確認し保護剤を貼付する

トラブル時の対応例

ICUで勤務しているとトラブルはまれに起こることがあります。人間が行っている以上可能性はあるし、機械も複雑になります…

何点かトラブル例をあげて書いて行ければと思います。

Impellaの位置異常

位置波形やモーター波形がフラットになっている状態は、ポンプの位置が適切でない可能性が考えられるので、早急に医師に報告することが必要です。その時、循環相対の変動の有無、挿入の抜けがないかを観察します。医師がエコーにて位置異常がないかを確認した後、適切な位置に挿入されていなければ、医師にて挿入経の調整を行います。その際、看護師は位置波形、モーター波形が性状に戻っているかを確認しなければなりません。

ですので、看護師がモニターの位置波形を正しく理解しておく必要があります。

CPR時

Impellaを挿入していてもCPA(心停止)となる場合は可能性として存在します。では、その時の看護師の行動として、ドクターコールをする以外に何をしなければいけないでしょうか?

Impella挿入中にCPRを行わなければならない場合、Impellaの補助レベルをP2へ下げる必要があります。

P2での状態でCPRを実施し、蘇生後は胸骨圧迫などにより、Impellaの位置が不適切な位置になっている可能性があるため、医師がエコーで位置を確認し、適切な位置へ戻します。

ポンプの停止時

ポンプが突然停止した時は、補助レベルをP-8にして再始動を試みます。作動しない場合は、P-2にして再始動を試みます。それでも作動しない場合は、1分待った後、再度P-2で再始動を試みます。それでも再始動しない場合は、大動脈弁逆流を予防するために、Impellaを心室内から可能な限り引き抜くとされています。

といっても、前院での手順ですので、確実にこのような対応をしている間に医師は呼ぶようにしましょう。看護師だけではどうしようもありません。看護師に求められるのはバイタルサインを見て緊急度を察知することです。

簡単ではありますが、インペラについての解説でした。

勉強のきっかになれば幸いです。

ICU看護師に必要な関連記事の一例です

最後に

今の病院を変えてみようかな?

一度、病棟看護師以外もやってみたいな。

病棟勤務ですと、時間外勤務・委員会・病棟の係の仕事…etc。日勤21時退勤している、医療従事者の方もいると思います。ブラック病院からホワイト企業へ転職を考えて見ませんか?

「やめたいけどめんどくさい」「看護師の人数少ないから辞められない」

そんな声は多いと思います。僕もその一人でした。

同じ悩みを持つ中で、転職を成功させ実際に僕が経験したことを自分に当てはめて考える機会にしてもらえればと思います。

ICU臨床看護師から、年収1000万も夢じゃない

業界最大手外資系企業へ転職を成功させた、YUKIが若輩者ながら、記事を書いています。そちら、是非自分の今後のキャリアアップに活かしてみてください。

僕が転職時に利用した転職サイトの一例です↓

それでは、失礼します。