ようこそ!Nurse Magazineへ。

こんにちは、ナスマガのYUKIです。

循環器領域で働いているコメディカルスタッフの皆様。

「ステミ」って先輩が話しているのを聞いたことありませんか?

今日は、STEMI(ステミ)について語り明かして行きたいと思います。ICUにいるとちょいちょい入室して来ますからね。僕の病院はCCUとICUが併設されているので。

↓以下Nurse Magazineおすすめ書籍です。僕も購入しました。↓

STEMI(ST上昇型心筋梗塞)

STEMIとは

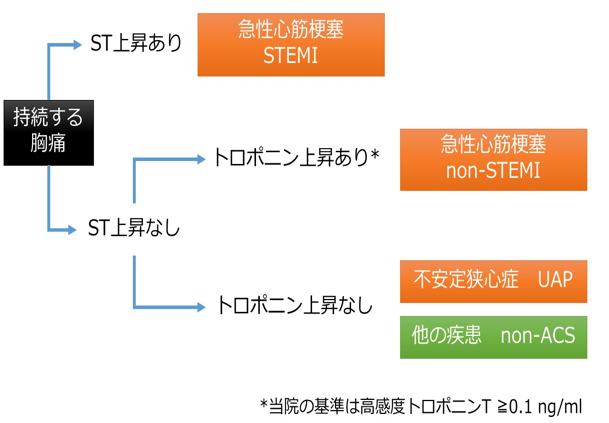

まずは、STEMIを学んでいくなかで、ACSについて理解しないといけません。

ACSとは

そもそも、ACSとは急性冠症候群の英語表記になります。

急性冠症候群とは、冠動脈プラークの破綻・崩壊とそれに引き続く血栓形成により冠動脈血流が低下あるいは閉塞し、心筋虚血が生じた結果発生する症候群のこと。

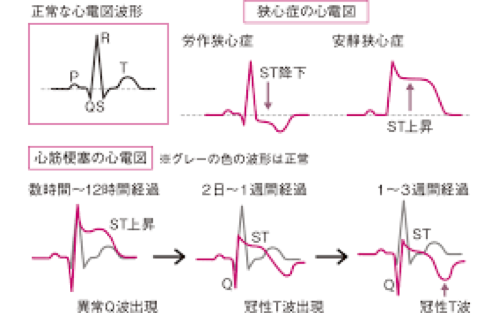

そして、ACSは心電図のST変化、心筋マーカー上昇の有無などによって、不安定狭心症、非ST上昇型急性心筋梗塞、ST上昇型急性心筋梗塞に分類されます。

ST上昇型心筋梗塞:STEMI(ステミ)

非ST上昇型心筋梗塞:NSTEMI(エヌステミ)

と言うことで

よくICUで耳にするSTEMIはACS(急性冠症候群)の分類の一つのことです

概要

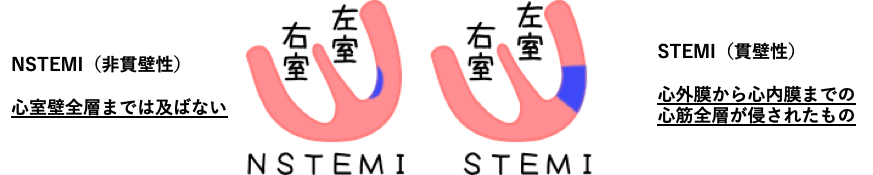

STEMIの分類は前述した通り、心筋逸脱酵素の有無によって分類されますが、それらは心筋がどの程度障害されているかによって数値の上昇が異なります。血栓により血管が狭窄する、もしくは閉塞によって度合いが異なります。

なので、心筋がどの程度に深さまで壊死しているかによって異なってくるということです。

STEMIのほうが重症度が高いことはわかってきたかと思いますが…ではどのようなリスクがあるのでしょうか?

心室中隔または心室壁が一定以上壊死すると,その部分で破裂して,悲惨な結果になる可能性があり、心室瘤または仮性心室瘤が形成されることもあります。

これがめっちゃ怖い!!!

心筋が脆弱になる事による弊害は以下のようなものがあります。

心室瘤

心筋梗塞で心筋が薄くもろくなり、瘤(こぶ)のように膨らむ病気左心室は楕円形で収縮する筋肉だが、瘤になると収縮しても血液が全身に行きにくくなり、心機能の低下をきたします。

左室自由破裂

まれに左室破裂も合併します。心筋梗塞発症の1日から4日以内にほとんど出現すると言われています。心筋梗塞により心室壁が壊死を起こし腐りかけて心室の壁の一部が裂けて出血することを言います。

原因

冠動脈にプラーク(粥腫)が形成されることにより、冠動脈が狭窄・閉塞することで冠血流が低下することです。

危険因子:喫煙、高血圧、高脂血症、糖尿病、ストレス

症状

胸骨中央部・左胸部・左顎・首・肩への痛みがあり、胸痛は肩から腕へと広がる放散痛も出てきます。

※高齢者の10〜15%では、無痛性もあり心電図評価が必須です。

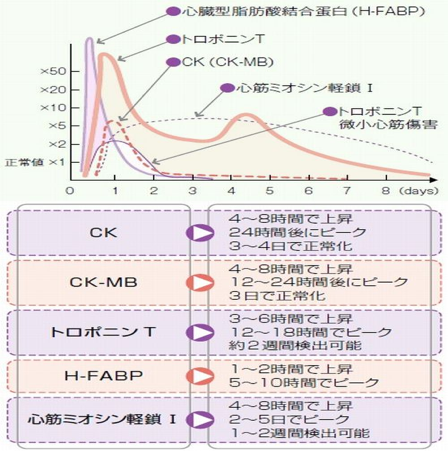

検査データ

CK

骨格筋・心筋・脳に多く存在し、術後や激しい運動後にも上昇します。

基準値:20~180mU/ml

CK-MB

心筋由来の逸脱酵素。上昇により心筋細胞の障害が明らかになります。

基準値:25mU/ml以下

トロポニンT

心筋の筋原線維を合成する蛋白。CK-MBよりも心筋特異度が高い。

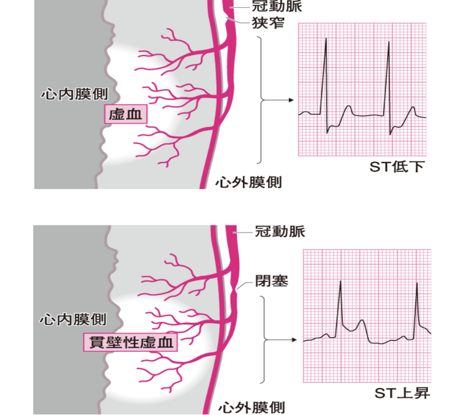

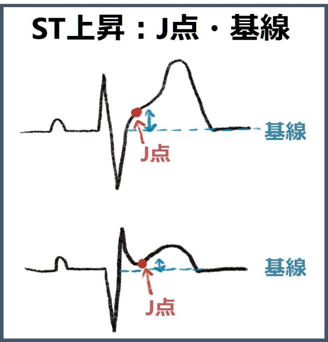

少し寄り道〜ST上昇測定できますか?〜

ST上昇とは…「基線」から「J点」の距離

J点:QRSが終わりS波の最初の変曲点(曲線の凹凸が変化する場所)

基線:T波の最後から次のP波まで

梗塞部位と心電図変化①

梗塞部位と心電図変化②

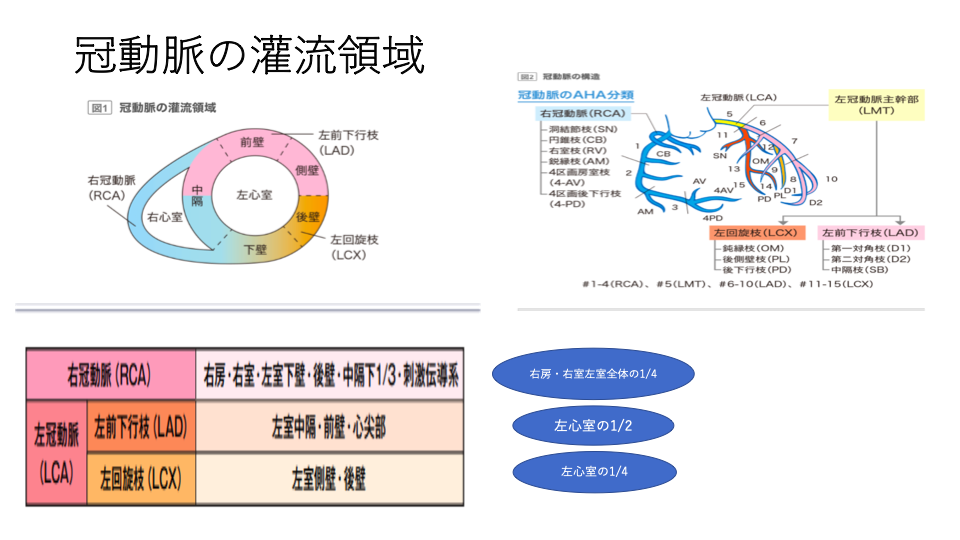

冠動脈の支配領域

治療

それでは、治療について書いていきます。

鎮痛剤:疼痛により心負荷も増大してしまうため、鎮痛し心負荷を軽減していきます

酸素投与:低酸素血症は不整脈や心筋虚血を増悪させるため、酸素投与は必須です。

硝酸薬:前負荷・後負荷の軽減

アスピリン:血小板凝集の抑制のために使用される

主にこれらは救急外来で実施されていきます。

続いて侵襲的治療になります。

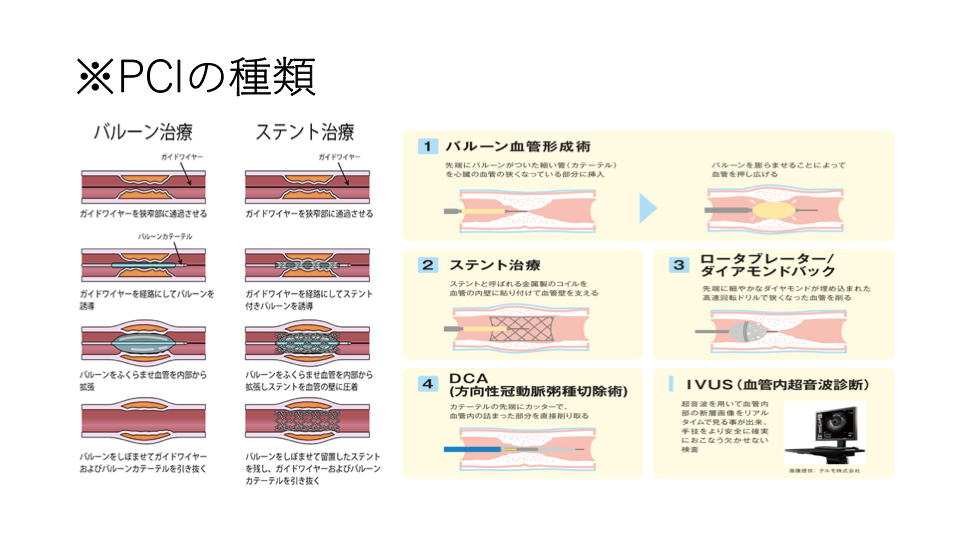

PCI(経皮的冠動脈インターベンション)

狭窄部にしてステントやバルーンなどさまざまなデバイスを挿入し、血管内腔を広げて血管の形成と再灌流を行う治療法。

→循環器内科領域

CABG

冠動脈バイパス術。LMT病変や3枝病変などPCIでは治療困難な場合には開胸手術適応となる。

→心臓血管外科領域

今回は循環器領域の治療についてです。

PCIにはいくつかの種類が存在しますが、主にバルーン治療とステント治療があります。

薬物治療

βブロッカー

交感神経のβ受容体の働きを遮断し、心臓の働きを抑えることで、心筋の酸素消費量を減らします。

EX)βブロッカー(メインテート、アーチスト(α作用もあり)、ビソノテープ(貼付剤)

硝酸薬

冠動脈を拡張させる他、末梢の血管も拡張させるため、前負荷・後負荷ともに軽減する。

EX)ニトログリセリン

カルシウム拮抗薬

あらゆる筋肉を動かすカルシウム。血管の筋肉(平滑筋)にも作用し、血管を収縮させるため、Caの作用を遮断することで血管拡張を促す。

EX)アダラート、ノルバスク、アムロジピン、ヘルベッサー)

抗血小板薬

心筋梗塞の原因である、アテローム血栓ができるのを防ぐ。

PCIの治療をした場合には、治療後継続的に内服する。

EX)バイアスピリン、プラビックス、プレタール

完全無料で、話題のニュースがすぐに読める【スマートニュース】合併症

急性期閉塞:PCI中やカテ後24時間以内に完全閉塞すること。PCI後6時間以内に発症することが多い。

→持続心電図モニタリング

冠穿孔:手技中に冠動脈に穴を開けてしまうこと。

→出血により心タンポナーデのリスクあり

再灌流不全:バルーン拡張やステント留置後に粥腫や血栓が病変から流出し、抹消の血管が閉塞すること。

→血栓吸引や冠動脈拡張薬(ミオコール、シグマート)投与

造影剤腎症:造影剤投与3日以降にCr上昇、腎不全とな

→PCI後は輸液負荷により造影剤の排出を行う、尿量低下に注意

造影剤アレルギー:じんましん、嘔気・嘔吐、血圧低下

→症状あれば、ヒスタミン薬・ステロイド投与

出血:PCI中のヘパリン投与により出血傾向にあり、穿刺部からの出血リスク高い。

→安静を保ち、出血・血腫の有無の観察

看護

バイタルサイン

12誘導心電図より、入室時のST変化を比較。不整脈の有無、心不全症状の観察。

胸痛の有無

胸痛は軽減したか。疼痛のレベルの確認。

不整脈の有無

心電図モニタリングに加え、電解質・尿量・水分出納を観察

採血データ

入室後から医師の指示間隔で採血する、CK/CK-MBの上昇、ピークアウトの確認。上昇の値が高いほど、重篤な梗塞と考えられる。

穿刺部位の観察

血栓の飛散、過度の圧迫により動脈触知ができなくなるため、治療前と変わらないか観察。止血部位周囲に出血・血腫がないか観察。

※上腕・橈骨動脈穿刺の場合は、手先のしびれ・冷感・減圧時の出血・疼痛・腫脹を観察

安静の指導

ベッド上安静により、心臓の負担軽減、梗塞巣拡予防につながる。また、穿刺部の出血を防ぐことにもなる。

血圧コントロール

血圧低下→COの低下、虚血、低酸素、再梗塞のリスクが高まる

血圧上昇→心筋負荷のため、心破裂リスクあり

医師の指示範囲で経過できるように薬物コントロール

酸素投与

心筋の酸素消費量が増え、酸素需要も増加するため、低酸素を予防する。

内服指導

PCI後1〜2日はヘパリンの持続投与を使用するが、その後は内服へ以降、継続的に抗血小板薬(バイアスピリン・プラビックス)を内服してもらわなければ行けない。

疾患や生活習慣病指導

生活習慣が原因となって発症・重篤化しやすいため、病識が薄いと退院後も以前の生活習慣を続けてしまう。生活習慣の改善へつなげるように説明する。

最後まで読んでいただきありがとうございます。

こちらにおすすめの転職サイト載せた過去記事があるので、見てみてください。